90

cuatro horas de navegación por los canales del archipiélago de Los

Chonos desde Puerto Chacabuco) con la frecuencia acostumbrada.

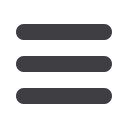

Ya no encandilaban los brillos de la bonanza vivida allá por los

’60 cuando las conserveras se habían instalado con fuerza para

extraer y exportar jaibas, erizos, centollas y tanto otro marisco a

todo el mundo y que habían hecho que la población de la caleta se

quintuplicara en cosa de meses, arribados desde las islas aledañas

atraídos por el esplendor. Pero el ritmo de esa pesca acabó muy

pronto con lo que el mar les podía entregar. Entonces, aparecieron

los candados, la decepción y la cesantía.

Rosalba Güenteo tenía 14 años cuando trabajaba en la conservera

Ancla desconchando mariscos. Había estudiado hasta cuarto

básico en la misma escuela en la que hoy y desde hace 37 años

trabaja su marido y la que tuvo que abandonar porque la plata

no alcanzaba para comprarle los útiles. Era la menor de nueve

hermanos. Tenía tres años cuando su madre, viuda, había dejado

la isla Maga buscando trabajo en la caleta. No se lo dieron, porque

estaba envejeciendo (Rosalba nació cuando ella tenía 51) y la vida

dura la estaba dejando sin fuerzas. No había de qué preocuparse,

mamá, le decía ella, porque con su trabajo podía mantener la casa.

Hasta que se quedó en la calle.

Cansado de tantas historias inconclusas, de tener que entretenerse

escuchando la radio a pilas por donde sólo se colaban las

conversaciones de los barcos de pasajeros que navegaban por los

canales, el padre Ronchi apareció un día por la caleta cargando su

propia cruz. Casi todo el pueblo lo acompañó esa mañana hasta el

cerro más alto donde, sudoroso y enojado, incrustó la antena con

fuerza. Nadie sabe cómo se la había conseguido y nadie se atrevió

a preguntarle. Sólo él alzó la voz para pedirles a unos parroquianos

que fueran hasta su casa y encendieran la tele. “¿Se ve?”, gritó desde

las alturas. “Sííí, padre”, le respondieron desde la tierra, “aunque

todos hablan como mexicanos”.